Viele Patientinnen kommen mit Beschwerden wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder Verdauungsproblemen in die Praxis. Oft bestehen die Symptome schon über einen längeren Zeitraum. Einige davon halten sogar scheinbar „normale“ Laborwerte in der Hand. Meist sind das Einzelwerte, die nur ganz bestimmte Aspekte der Gesundheit beleuchten, aber die komplexen Zusammenhänge im Körper nicht abbilden.

Warum eine ganzheitliche Blutuntersuchung sinnvoll ist – und einzelne Laborwerte oft nicht ausreichen

Stellen Sie sich das so vor, Ihr Auto läuft unrund, es wird nur der Ölstand geprüft und das Auto fährt weiter mit Auffälligkeiten – die eigentliche Ursache bleibt unentdeckt.

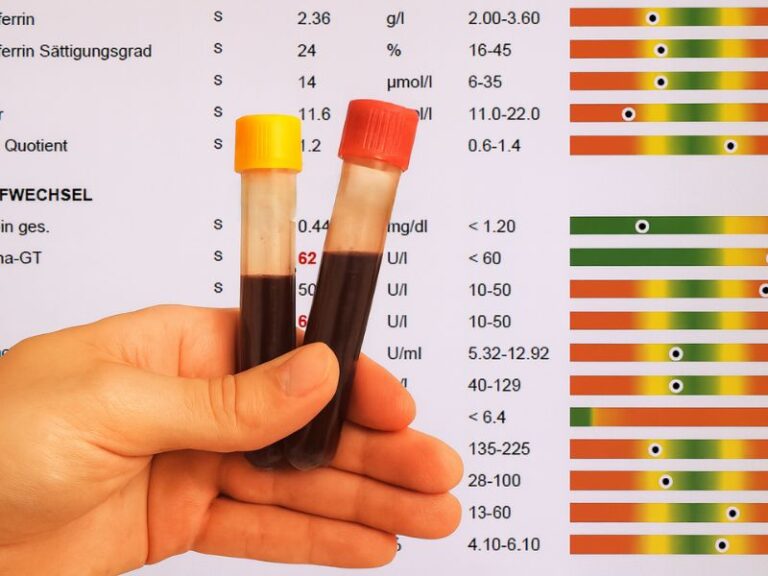

Durch eine ganzheitliche Laboruntersuchung mit über 70 Laborwerten können nicht nur Erkrankungen festgestellt werden, sondern auch entstehende Störungen, aus denen sich Krankheiten entwickeln können. Öfter erreicht mich die Fragen von Patientinnen: „Warum ist denn so eine umfangreiche Blutuntersuchung überhaupt nötig? Diese berechtigte Frage und die Erfahrung aus meiner täglichen Praxis haben mich dazu bewogen, diesen Blog zu schreiben. Denn oft sind Ursachen im Detail versteckt – oder besser gesagt: in den Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Werten.

In diesem Blog erfahren Sie, warum eine ausführliche Anamnese, gründliche körperliche Untersuchung und ganzheitliche Labordiagnostik zusammengehören wie die Teile eines Puzzles. So können sich Ursachen aufdecken lassen, die vielfach im Verborgenen bleiben.

Sie werden nachvollziehen können, welche komplexen Zusammenhänge Standard-Blutuntersuchungen oft nicht abbilden können. Besonders für Frauen stelle ich die wichtigsten Laborwerte vor, die für Wohlbefinden und Gesundheit entscheidend sein können.

Warum sich Menschen auf „normale“ Laborwerte verlassen – und trotzdem Symptome haben?

Dieser Situation begegne ich öfter in meiner Praxis – die Antwort liegt auch im Verständnis dessen, was „normal“ bedeutet.

Was sind eigentlich „Normalwerte“?

Zunächst möchte ich den Begriff „Normalwert“ oder „Referenzbereich“ näher erläutern. Diese basieren auf statistisch berechneten Wertebereichen des Labors, die bei etwa 95% gesunder Menschen vorliegen. Doch hier liegt bereits der erste Denkfehler: Liegt ein Wert außerhalb dieser Referenzbereiche, bedeutet das nicht automatisch eine Krankheit. Umgekehrt gilt dasselbe – denn jeder Mensch ist individuell. Alter, Geschlecht, Lebensstil oder genetische Besonderheiten beeinflussen die Werte, ohne dass sich dies zwangsläufig in „auffälligen“ Laborergebnissen niederschlägt.

Der Regulationsbereich – ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Laboruntersuchung

Mit einer ganzheitlichen Labordiagnostik werden nicht nur die starren Referenzbereiche zur Beurteilung herangezogen, sondern auch der sogenannte Regulationsbereich. Das sind Werte, die wie Warnsignale funktionieren – sie liegen noch im „normalen“ Bereich, aber bereits nah an den Grenzen. Diese Ergebnisse können eine beginnende Störung in der körperlichen Regulation anzeigen. Körperliche Symptome sind möglicherweise schon vorhanden, aber eine manifeste Erkrankung liegt meist noch nicht vor. So lassen sich Tendenzen früh erkennen und therapeutisch gegensteuern, bevor sich eine Krankheit entwickelt.

Bsp. Vitamin B-12 und Folat nah am unteren Referenzbereich, Patient leidet unter Müdigkeit und Konzentrationsproblemen:

Referenzwert versus Optimalwert – der entscheidende Unterschied

Der Referenzbereich beinhaltet, wie beschrieben, die Werte, die bei den meisten gesunden Menschen vorkommen. Diese Bereiche variieren allerdings auch nach Alter, Geschlecht, Labor und Untersuchungsverfahren – ein wichtiger Aspekt beim Vergleich verschiedener Laborergebnisse. Davon abzugrenzen ist der Optimalbereich (auch therapeutischer Zielwert genannt). Ein praktisches Beispiel: Der Vitamin D3-Wert (25-OH) kann im Referenzbereich liegen und dennoch bei bestimmten Beschwerden zu niedrig sein. Für optimale Gesundheit oder bei Grunderkrankungen sind oft höhere Werte erforderlich.

Bsp. Vitamin D3 am unteren Referenzbereich, für einen Patienten mit Allergien ungeeignet:

Im Rahmen einer ganzheitlichen Laboruntersuchung können therapeutische Zielwerte daher individuell definiert sein. Das bedeutet: Ein und derselbe Wert im Referenzbereich kann für eine Person ideal sein, für eine andere aber nur suboptimal – je nach Gesundheitszustand und individuellen Bedürfnissen.

Weitere, nicht unwesentliche Faktoren zur Interpretation von Laborwerten

Laborwerte sind wie Stichproben – sie zeigen nur einen Bruchteil dessen, was gerade in Ihrem Körper passiert. Sollen Laborwerte richtig interpretiert werden, ist es wichtig verschiedene Werte in ihrer Wechselwirkung untereinander zu beurteilen – dafür bieten die Laborwerte einer ganzheitlichen Blutuntersuchung eine gute Grundlage. Darüber hinaus müssen bestimmte Faktoren bekannt sein, die Ergebnisse möglicherweise verfälschen können. Dazu gehören das Verhalten vor der Blutentnahme, die Tageszeit und bei Frauen sogar der genaue Zyklustag – besonders bei Hormonmessungen ist das von entscheidender Bedeutung.

- Natürliche Schwankungen im Tagesverlauf und Zyklus: Manche Werte unterliegen natürlichen Schwankungen, die einem Rhythmus folgen. Hormone wie TSH (wichtig für die Produktion und Freisetzung der Schilddrüsenhormone) oder Cortisol erreichen morgens ihre Höchstwerte und sinken im Tagesverlauf wieder ab. Bei Frauen ist das noch komplexer: Sexualhormone, z.B. Östradiol und Progesteron, verändern sich typischerweise im Zyklusverlauf. Diese Aspekte sind für die Interpretation und die Verlaufskontrolle von großer Bedeutung ist. Eine ganzheitliche Laboruntersuchung berücksichtigt diese natürlichen Rhythmen und plant die Blutentnahme entsprechend.

- Der Einfluss von Nahrung auf Laborwerte: Wird vor der Blutabnahme gegessen, kann das relevante Veränderungen hervorrufen. Besonders Glukose, Triglyceride, Insulin und teilweise Cholesterin werden deutlich durch vorherige Nahrungsaufnahme beeinflusst. Aber auch andere Werte wie Harnsäure, Leberwerte oder Elektrolyte können betroffen sein. Eine Nüchternzeit von 9-12 Stunden vor Blutentnahme sorgt dafür, dass ernährungsbedingte Effekte weitgehend abgeklungen sind.

- Externe Störfaktoren erkennen: Auch externe Faktoren wie die Einnahme von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmittel oder Stress können Werte vorübergehend beeinflussen – die eigentliche Störung kann so unentdeckt bleiben. Selbst die Art der Blutentnahme (Präanalytik) spielt eine wichtige Rolle: zu langes Stauen, Faustpumpen oder falsche Probenlagerung können zu verfälschten Ergebnissen führen.

- Körperliche Aktivität: Ebenso können körperliche Aktivitäten (auch schon am Vortag) vor der Blutentnahme zahlreiche Laborwerte verändern und diese in einen pathologischen Bereich führen. Insbesondere sind Werte betroffen, die mit der Muskelaktivität, Stressantwort und Zellschädigung in Verbindung stehen.

Das Gesamtbild im Fokus: All diese Faktoren gilt es zu berücksichtigen, eine ganzheitliche Laboruntersuchung bewertet daher das komplette Puzzle aus: Symptomen, Lebensstil, körperlichen Aktivitäten, Ernährungsgewohnheiten, Einnahme von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln sowie individuellen Körperfunktionen. So lassen sich Werte verlässlich interpretieren und die Wechselwirkungen konsequent beurteilen.

Einzelne wenige Laborwerte reichen oft nicht aus

Standard-Laborwerte sind ein wichtiger Gesundheits-Check – sie decken die Grundfunktionen ab, aber nicht alle Feinheiten des komplexen Körpersystems. Zu den typischen Standardwerten beim Hausarzt zählen bspw.

- das kleine Blutbild mit Informationen zu roten und weißen Blutkörperchen, Hämoglobin, Hämatokrit und Thrombozyten

- Blutzucker und Langzeitblutzucker–Wert (HbA1c) bei Diabetes-Verdacht

- Leberwerte wie GOT, GPT, Gamma-GT

- Nierenwerte wie Kreatinin, Harnstoff

- Entzündungswerte wie CRP, Blutsenkung

- Cholesterinwerte wie Cholesterin gesamt, HDL, LDL

Diese Werte bieten wichtige Basisinformationen und fungieren wie Warnsignale für bereits manifeste Probleme. Um jedoch die Feinregulation und vielschichtigen Wechselwirkungen im Körper zu erfassen, braucht es mehr. Komplexe und funktionelle Gesundheitsprobleme können unentdeckt bleiben.

Basis oder gar Einzelwerte sind wie ein Foto – sie zeigen einen Moment und können beginnende Funktionsstörungen oftmals noch nicht abbilden. Auch bestimmte Krankheiten sind im Frühstadium in klassischen Laborwerten weitgehend unauffällig – hier sind spezielle Marker und Untersuchungen notwendig.

Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von Symptomen durch Prozesse entsteht, die außerhalb der „klassischen“ Laborwerte ablaufen. Dazu gehören Mikronährstoffmängel, hormonelle Dysbalancen und Funktionsstörungen, die erst mit einer umfassenden Blutuntersuchung sichtbar werden können. Hier zeigt sich die Bedeutung einer umfassenden ganzheitlichen Laboruntersuchung – sie kann das Unsichtbare sichtbar machen und erklären, warum Sie sich trotz „normaler“ Werte nicht wohlfühlen.

Was gehört zu einer ganzheitlichen Blutuntersuchung?

In meiner Praxis nutze ich eine klassische Vital- und Stoffwechselanalyse mit über 70 Laborparametern. Diese Basis passe ich bei Bedarf gezielt nach Symptomen, Alter und Geschlecht an. So entsteht ein detailliertes Bild Ihrer Gesundheit. Diese ganzheitliche Laboruntersuchung liefert gezielte Aussagen in folgenden Bereichen:

- Das große Blutbild – der Gesundheitsstatus auf einen Blick: gibt einen umfassenden Überblick über die Blutzusammensetzung und liefert wichtige Informationen über den allgemeinen Gesundheitszustand, z.B. Infektionen, Entzündungen, Blutarmut und kann erste Hinweise auf zugrundeliegende Krankheiten zeigen.

- Elektrolyte und Eisenstatus – wichtige Grundbausteine des Lebens: Serumelektrolyte geben Auskunft über den Elektrolytstatus, den Wasser- und Säure-Basen-Haushalt und über organische Funktionen. Der Eisenstatus, inklusive ‚Ferritin‘ (Speicherwert) liefert Informationen zur Eisenversorgung, dem Eisenspeicher im Körper und kann auf mögliche entzündliche Zustände hinweisen.

- Stoffwechselparameter – das Funktionszentrum des Körpers: Mit etwa 25 verschiedenen Laborparametern werden die Organe und deren Funktionen umfassend beurteilt: Leber, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Kohlenhydrat-, Muskel- und Fettstoffwechsel sowie die Darmgesundheit. Das zeigt, wie gut Ihr „Körpermotor“ läuft.

- Vitamine und Entgiftung – die unsichtbaren Helfer: Die essenziellen Vitamine B12 und Folat sind entscheidend für Zellteilung, Blutbildung und viele Stoffwechselprozesse und geben wichtige Hinweise zum Versorgungszustand.

Die körpereigene Entgiftung spielt eine wichtige Rolle für den Zellschutz und das antioxidative System. Die Messung verschiedener ‚Glutathionformen‘ hilft, die Entgiftungskapazität und das Ausmaß von oxidativem Stress zu beurteilen – wichtige Aspekte für Diagnostik, Therapie und Prävention. - Plasma-Proteine und Immunsystem mit Entzündungsmarker – die Körperabwehr im Fokus: Eiweiße im Blut geben Auskunft über die Transporte von Stoffen, Regulation des Wasserhaushaltes und der Immunabwehr.

Verschiedene ‚Antikörper‘ sind Teil der gezielten Erkennung und Bekämpfung von Krankheitserregern – ihr Status spiegelt die Immunantwort wider. Entzündungsmarker wie ‚CRP‘ geben beispielsweise Auskunft über akute Entzündungsreaktionen. - Rheumafaktoren – Entzündung und Autoimmunprozesse: Die Erkennung von Entzündungen im Körper spielt in der Funktionsmedizin eine zentrale Rolle. Die Beurteilung des ‚Rheumafaktors; (Autoantikörper gegen körpereigene Antikörper) ist ein wichtiger Baustein zur Erkennung von bestimmten Autoimmunprozessen – aber allein gestellt kein Krankheitsbeweis. Eine individuelle Beurteilung im Kontext ist entscheidend.

- Schilddrüse – die Stoffwechselzentrale: Die Schilddrüsenhormone beeinflussen nahezu alle Organe und steuern Stoffwechsel, Herzfrequenz, Körpertemperatur und Gewicht. Die Hormon-Werte ‚TSH, fT4 und fT3‘ sind zentrale Parameter zur Funktionsbeurteilung. Doch hier wird es interessant: Für die Bildung der lebenswichtigen Schilddrüsenhormone ist die Schilddrüse auf bestimmte Nährstoffe angewiesen. Mängel können die Umwandlung vom inaktiven T4 zum aktiven T3 einschränken oder die Hormonproduktion insgesamt hemmen. Das macht den Blick auf ‚Mikronährstoffe‘ und ‚Vitamine‘ in einer ganzheitlichen Laboruntersuchung noch bedeutsamer.

- Mikronährstoffe im Vollblut – der Blick in die Zellen: Eine Besonderheit der ganzheitlichen Laboruntersuchung ist die Beurteilung der ‚Mikronährstoffe im Vollblut‘. Während gängige Serummessungen (ohne Blutzellen) vor allem akute Veränderungen erfassen, bieten Vollblutuntersuchungen einen genaueren und frühzeitigen Hinweis auf Mängel oder Dysbalancen. Der entscheidende Vorteil: Sie zeigen die zelluläre Versorgung an, dort wo auch die Stoffwechselvorgänge stattfinden. Um nur einige Beispiele von acht integrierten Messungen zu nennen: Zink ist ein essenzielles Spurenelement und wichtig für das Immunsystem, Wundheilung, Enzymfunktionen, Hormonbalance und antioxidativen Zellschutz. Auch Selen, ebenso ein Spurenelement, ist unter anderem wichtig für die Immunabwehr, die Entgiftung und die Schilddrüsenfunktion. Eine Messung im Vollblut zeigt die tatsächliche Versorgung an und bildet die fundierte Grundlage für die Entscheidung einer gezielten Supplementation.

Weiterführende Diagnostik – wenn der Blick noch tiefer gehen muss

Die ganzheitliche Laboruntersuchung mit über 70 Parametern liefert bereits einen sehr guten Umfang für eine umfassende Diagnostik. Doch manchmal braucht es den Detektivblick, der mit zusätzlichen Untersuchungen erreicht werden kann:

- Schilddrüsendiagnostik plus – mehr als die Standardwerte TSH, T4 und T3: Dies ist besonders wichtig bei Symptomen wie unerklärlicher Müdigkeit, Gewichtsveränderungen, Kälteempfindlichkeit oder depressiven Verstimmungen. Auch bei chronischen Erkrankungen, bestehenden oder familiären Autoimmunerkrankungen sollte eine Schilddrüsenfunktionsstörung als mögliche Ursache ausgeschlossen werden. Die erweiterte Diagnostik umfasst verschiedene ‚Antikörper‘, das inaktive ‚reverse T3‘ sowie weitere ‚Schilddrüsenspezifische Nährstoffe‘.

- Hormonstatus – wenn die Balance ins Wanken gerät: Ein ‚Hormonstatus der Sexualhormone‘ macht besonders Sinn bei bereits erkennbaren Hinweisen auf hormonelle Dysbalancen – beispielsweise bei Frauen mit Zyklusstörungen oder in den Wechseljahren. Aber auch bei unerklärlichen Symptomen wie Müdigkeit, Libidoverlust, Stimmungsschwankungen, Gelenkschmerzen oder Muskelabbau kann eine Hormonanalyse entscheidende Antworten liefern.

- Cortisol-Tagesprofil – dem Stress auf der Spur: Da Cortisol eine zentrale Rolle im Stressstoffwechsel spielt, lassen sich mit gezielten Cortisol-Messungen chronische Stresszustände oder Erschöpfungssyndrome aufdecken. Diese zeigen sich u.a. durch Symptome wie Erschöpfung, Gewichtszunahme, Reizbarkeit oder depressive Verstimmungen. Das Besondere: Dieses Profil misst Cortisol im Speichel zu mehreren Tageszeiten und zeigt den natürlichen Rhythmus der Cortisol-Ausschüttung. Ist dieser gestört, liefert das wichtige Hinweise auf zugrundeliegende Erkrankungen und die therapeutische Ausrichtung.

- Fettsäureprofil mit Omega-3-Index – die unterschätzte Messung: Ein gezieltes Fettsäureprofil zeigt den tatsächlichen Versorgungsstatus mit lebenswichtigen Omega-3- und 6-Fettsäuren. Aus eigener Praxiserfahrung sehe ich, selbst bei regelmäßigem Fischkonsum werden oft keine ausreichenden Werte für die wichtigen Omega-3-Fettsäuren erreicht. Eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren (insbesondere ‚EPA und DHA‘) ist besonders wichtig bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Depressionen, in der Schwangerschaft oder bei Kinderwunsch. Aber auch für Menschen, die neurodegenerative und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen möchten, bildet dieses Profil eine ideale Grundlage.

- Aminosäurenprofil – die Bausteine des Lebens: Aminosäuren sind die Bausteine unseres Körpers – sie bilden Proteine, aus denen Muskeln, Organe, Haut und Haare bestehen. Sie sind an nahezu allen lebensnotwendigen Prozessen beteiligt. Einige Aminosäuren sind essenziell – unser Körper kann sie nicht selbst herstellen, wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Wann ist diese Untersuchung besonders sinnvoll? Bei Menschen mit Darmproblemen (z.B. Morbus Crohn, Zöliakie, Leaky-Gut) kann die Aminosäuren-Aufnahme gestört sein. In Lebensphasen mit erhöhtem Proteinbedarf – Schwangerschaft, chronische Erkrankungen, Dauerstress oder schwere Verletzungen – sowie bei Leber- oder Nierenerkrankungen, die den Aminosäurenstoffwechsel beeinflussen. Auch Sportler können so ihre Leistungsfähigkeit, Muskelaufbau und Regeneration optimieren – Mängel werden erkannt und können gezielt ausgeglichen werden.

- Stuhluntersuchung: Zur Kontrolle der Darmflora oder bei längeren Beschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Blähungen oder bei Auflagerungen im Stuhl kann eine Untersuchung des Stuhls erforderlich werden.

Bestimmte Erkrankungen, hartnäckige Symptome oder auffällige Ergebnisse aus der Vital- und Stoffwechselanalyse können eine noch detailliertere Diagnostik erfordern. Diese speziellen Untersuchungen werden gezielt als Ergänzung zur ganzheitlichen Laboruntersuchung eingesetzt und müssen separat beauftragt werden.

Ein praktischer Vorteil: Für bestimmte Blutwerte besteht die Möglichkeit, diese innerhalb von sechs Werktagen nach Eintreffen der Blutprobe für die Vital- und Stoffwechselanalyse im Labor nachzufordern – so bleibt die Diagnostik flexibel und bedarfsgerecht.

Die Planung und das Vorgehen für spezielle Untersuchungen bespreche ich mit meinen Patienten immer ganz individuell – denn jeder Mensch und jede Gesundheitssituation ist einzigartig.

Laborwerte bei Frauen – was besonders wichtig ist

Der weibliche Körper durchläuft verschiedene hormonelle Phasen und hat spezifische gesundheitliche Bedürfnisse. Wichtige Laborwerte helfen bei Frauen ein umfassendes Bild des Gesundheitszustands zu erhalten:

- Sexualhormone – die Dirigenten des weiblichen Körpers: Zur Erfassung von Wechseljahresbeschwerden, bei Zyklusstörungen und auch zur Differenzierung von Stoffwechselkrankheiten bildet die Bestimmung bestimmter Sexualhormone eine wichtige Basis. Besonders bei unspezifischen Beschwerden wie Schlafstörungen, Gereiztheit, Müdigkeit und Vitalitätsverlust können Hormonwerte entscheidende Hinweise liefern. Zudem erleichtert die Kenntnis von Hormonwerten die Beurteilung von Schilddrüse und Leber, da diese Systeme eng miteinander vernetzt sind. Je nach Ausgangssituation werden verschiedene Hormone untersucht (z.B. Östrogene, Progesteron, FSH, Testosteron, Pregnenolon, DHEA).

- Schilddrüse – die unterschätzte Stoffwechselzentrale: Die Schilddrüse spielt eine zentrale Rolle im Stoffwechsel, der Hormonregulation und bei Kinderwunsch beziehungsweise in der Schwangerschaft – besonders relevant für Frauen in verschiedenen Lebensphasen. Frauen leiden häufiger unter Schilddrüsenerkrankungen als Männer, das trifft auch für die Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis zu. Schilddrüsenerkrankungen bleiben bei Frauen oft lange unentdeckt, da Symptome wie Müdigkeit, Gewichtsschwankungen, Haarausfall oder Stimmungsschwankungen leicht anderen Ursachen zugeordnet oder als „typisch weiblich“ abgetan werden. Die Bestimmung von TSH, fT4 und fT3 bildet die Basis – bei spezifischen Erfordernissen kommen weitere Werte hinzu (z.B. reverseT3, Antikörper, Mikronährstoffe).

- Eisenstatus – der oft übersehene Mangel: Der Eisenstatus ist wesentlich zur Erkennung von Eisenmangel, der bei Frauen besonders häufig auftritt. Frauen im gebärfähigen Alter verlieren regelmäßig Eisen über den Menstruationsblutverlust. Kann dieser Verlust nicht durch die Ernährung ausgeglichen werden, droht ein Eisenmangel mit weitreichenden Folgen, wie Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Haarausfall, Immunschwäche, Schilddrüsenstörungen und letztlich eine Anämie.

Der Laborwert Ferritin ist der wichtigste Marker für die Eisenspeicher. Schon ein niedriger Ferritin-Wert innerhalb des Referenzbereichs kann zeigen, dass die Speicherkapazität gering ist – noch bevor sich das Blutbild verschlechtert. Er fungiert somit als „Frühwarnsystem“ für einen beginnenden Eisenmangel. Der häufig gemessene Eisenwert hingegen zeigt nur die momentane Eisenverfügbarkeit im Serum und schwankt stark im Tagesverlauf – für die Diagnostik allein betrachtet weniger zuverlässig. - Vitaminstatus – die unsichtbaren Mangelzustände: Frauen haben u.a. durch die Menstruation oft einen erhöhten Bedarf von Vitamin B12, das wichtig ist für die Blutbildung, die Funktion des Nervensystems und die Zellteilung. Zusätzliche Risikofaktoren: Aufnahmestörungen durch Autoimmunerkrankungen (wie Hashimoto) oder chronische Magen-Darm-Erkrankungen treten bei Frauen häufiger auf.

Viele Frauen ernähren sich vegetarisch oder vegan – auch das erhöht das Risiko für einen Vitamin B12-Mangel, da dieses Vitamin in nennenswerten Mengen nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt.

Folsäure ist nicht nur in Schwangerschaft und Stillzeit wichtig, sondern wird für grundlegende Körperfunktionen wie Zellteilung, Blutbildung sowie Eiweiß- und Fettstoffwechsel benötigt. Aus der Praxis weiß ich: Folsäuremangel tritt bei Frauen häufig auf, insbesondere wenn chronische Entzündungen oder Darmprobleme vorliegen.

Vitamin D ist wichtig für Immunfunktionen, Hormonregulation und Knochengesundheit – besonders kritisch bei Frauen mit Osteoporoserisiko. Der bewusste Sonnenschutz zur Hautkrebsprävention kann paradoxerweise zu Vitamin-D-Mangel führen, da UV-B-Strahlung für die körpereigene Vitamin-D3-Produktion notwendig ist. Zusätzlich können hormonelle Veränderungen, bestimmte Medikamente (wie die Antibabypille) und verschiedene Erkrankungen Mängel begünstigen – eine gezielte Kontrolle ist daher gerade für Frauen besonders wichtig. - Entzündungsmarker – die stillen Brandstifter: Entzündungen verlaufen häufig stumm („Silent Inflammation“) und lösen dabei viele gesundheitliche Probleme aus oder verschlechtern diese. Besonders bei Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselstörungen und hormonellen Dysbalancen, die bei Frauen häufig vorkommen, spielen Entzündungen eine zentrale Rolle. Zudem gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Geschlechtshormonen und Entzündungsreaktionen. Östrogene wirken beispielsweise entzündungshemmend und bieten Frauen bis zur Menopause einen natürlichen Schutz. Die Kehrseite: Mit abnehmendem Östrogenspiegel steigt die Anfälligkeit für chronische Entzündungen – ein Grund, warum viele Frauen nach den Wechseljahren verstärkt unter entzündlichen Prozessen leiden. Die wichtigsten Marker für Entzündungen: CRP (C-reaktives Protein), ein schneller Anzeiger für akute Entzündungen. Die BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit) zeigt eine allgemeine Entzündungsaktivität, kann aber bei Frauen durch Alter und Zyklus variieren. Zudem sind bei Infektionen und Entzündungen meist die Leukozyten (weiße Blutkörperchen) erhöht.

- Stoffwechselwerte – die metabolischen Weichenstellungen: Stoffwechselwerte sind zentrale Marker für die metabolische Gesundheit und für Frauen besonders wichtig, da sie das Risiko chronischer Erkrankungen widerspiegeln können. Der Blutzuckerwert (Glukose) zeigt die aktuelle Blutzuckerregulation, während der HbA1c-Wert einen Langzeit-Überblick über die vergangenen 2-3 Monate liefert. Bei Frauen kommt eine besondere Komponente hinzu: Hormonelle Schwankungen während Menstruation, Schwangerschaft und Wechseljahren beeinflussen die Insulinsensitivität und den Blutzuckerstoffwechsel. Ist dieser gestört, steigt unter anderem das Risiko für Typ-2-Diabetes – was insbesondere Frauen im mittleren Alter und nach den Wechseljahren betreffen kann.

Mit abnehmendem Östrogenspiegel in den Wechseljahren steigt ebenfalls das Risiko für ungünstige Lipidwerte und Arteriosklerose. Die Kontrolle von Cholesterin, LDL, HDL und Triglyzeride ist daher eine wichtige Vorsorgemaßnahme, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. In einer ganzheitlichen Laboruntersuchung werden diese Werte nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext der hormonellen Situation und anderer Risikofaktoren bewertet.

Diese Werte können helfen, typische frauenspezifische Risiken wie Eisenmangelanämie, Schilddrüsenerkrankungen, hormonelle Dysbalancen oder Stoffwechselstörungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln. Eine ganzheitliche Laboruntersuchung berücksichtigt dabei die besonderen physiologischen Bedürfnisse des weiblichen Körpers in verschiedenen Lebensphasen.

Ganzheitlich testen, gezielt behandeln

Eine ganzheitliche Laboruntersuchung ist weit mehr als eine klassische Basis-Blutuntersuchung: Sie eröffnet neue Wege, Symptome richtig einordnen zu können und liefert die Basis für eine individuelle Therapie. Diese umfassende Diagnostik bietet Ihnen ein tieferes Verständnis für Ihren Körper und kann als „Gesundheits-TÜV“ dienen. Während Einzelwerte oft nur Symptome zeigen, führt die ganzheitliche Betrachtung zu möglichen Ursachen – das Fundament für eine zielgerichtete Behandlung.

CTA: Sie möchten wissen, wie es um Ihren Stoffwechsel, Ihre Mikronährstoffe, Ihre Vitamine oder Ihre Schilddrüse wirklich steht? Dann vereinbaren sie Ihre ganzheitliche Laboranalyse in meiner Praxis – für mehr Klarheit, Energie und Gesundheit.